超アナログな製造工場をDX化し

新規事業拡大を実現

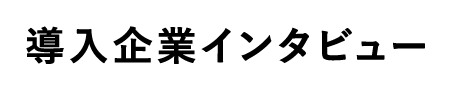

株式会社Tokyo Bento Labo 代表取締役 関克紀

ごはんは、私たちの活力の源である。ビジネスの成功も喜びも、おいしいごはんによってもたらされていると言ってもいいだろう。“地域と世界を「ごはん」でつなぐ” をビジョンに掲げる株式会社Tokyo Bento Labo(江戸川区篠崎)は、DXを上手に活用することで業務の効率化に成功した。超アナログだった製造工場を、どのように変革させたのだろう。そのプロセスや当時の想い、今後の展開などについて、関克紀社長に話を聞いた。

-

株式会社Tokyo Bento Labo

代表取締役 関 克紀 氏 -

業種別DXのポイント

- 既存のシステムを活用してFAXでの受発注を廃止

- 出退勤はジョブカンで管理、シフトはエクセルを活用

- ホームページを制作、販路を拡大

超アナログだった製造現場をDXでスマートに

出版社に勤めていた関氏が先代の社長から事業を承継したのは2019年8月。関氏がまず驚いたのは、製造業の超アナログな仕事の進め方だった。危機感を抱いた関氏は2つの大きな改革に乗り出す。その1つがFAXによる受発注の廃止である。この工場では、弁当の受発注はすべてFAXで行われていた。その日つくる弁当の個数も、毎朝8時のFAXによって決まるため、作業量に適した必要な人員数を予測することができなかった。こうした状況を改善するために、当時すでに使っていた一部の受発注システムをお客様に紹介し、その会社のツールを通して注文できるように誘導した。結果的に、注文の多くがメールやLINEで寄せられるようになりFAXでの注文がなくなった。紙や通信費の削減にもつながった。

「弁当は薄利多売の商品なので、業者に依頼して本気で新たなシステムを導入するのは現実的ではありませんでした。それなら、すでに機能しているものを活用しようと考えたんです。投資の必要もありませんからね。FAXから切り替えたことで当時加盟していたフランチャイズからは外れることになりましたが、仕入れ側でFAXが嫌だという取引先は1つもありませんでした。遅れているのは製造現場だけだったんです」。

78歳のスタッフにも使いこなせるシンプルなシステム

2つめは、出退勤を管理するジョブカンの導入である。ジョブカンには業務効率化を実現する様々なメリットがある。営業先からスマホで出退勤を記録できるのもそのひとつだが、この工場は社員が全員出社するためスマホである必要がない。そもそも工場にはネットリテラシーの低いベテランのスタッフが多いため、なるべくわかりやすい運用にする必要があった。そこで関氏はパソコンで出退勤を記録することにした。基幹となるパソコンを1台決め、出勤したスタッフはそのパソコンの決められた3つのボタンを押すだけ。誰でも簡単に記録できるように操作をシンプルにした。

工場で最も重要なシフトもエクセルでベースを作成する。当初はスプレッドシートも検討したが、パソコンの操作に長けていないスタッフが多いため工場内の掲示板に貼り出すことにした。

さらに、スタッフへの連絡事項の伝達はLINEのノート機能を活用。のちのち情報を振り返ることができるのがメリットだという。

「新たなシステムを検討する場合、誰もが簡単に使えるものでないと導入する意味がないと思うんです。当社には、78歳の女性スタッフがいます。彼女でも使いこなせるシンプルな仕組みにすることが何よりも重要だと考え、パソコンやLINEといったリテラシーが低い人にもなじみのあるツールを活用することにしたのです」。

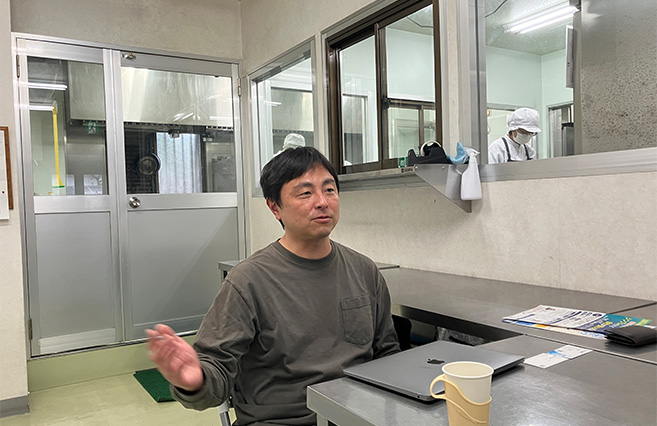

冷凍品の自動販売機設置など事業を拡大

こうしたデジタルの活用により同社の業務は大幅に効率化した。以前は、その日作る弁当の数を当日朝に送られてくるFAXでなければ把握できなかったが、受発注をデジタルにシフトすることで、その数が事前に見込めるようになった。人員も無駄なく配置できるようになり、日常的だった早朝5時からの勤務もゼロに。社員の負担が軽減し、生産性が向上した。さらに、同社の事業の幅も広がった。従来の計画生産が難しい弁当の製造に加えて、冷凍のおにぎりや弁当を自前の自動販売機で販売する「いっぴん食堂」を展開。受発注も価格もすべて自社で管理できるため計画的な生産が可能になった。自販機は現在、都内に5ヶ所設置されており、冷凍品は着実に売上を伸ばしている。

また、補助金を活用してホームページを開設したことで販路が拡大した。ビジネスに直結する問い合わせもホームページ経由で数多く寄せられるようになり、最近は商品開発の依頼やイベントでの販売、大手企業とのプロジェクトも進行中だという。 ホームページはインスタグラムとも連動しており、投稿した写真や記事がそのままリアルタイムに転載されるようになっている。多忙の日々の中でもホームページの更新頻度が高くなるように工夫されている。また、エクセルには栄養素を自動で計算できる「栄養価計算ソフト」を紐づけるなど、レシピ管理もさらに充実した。

今後は、「こども食堂のサポートや高齢者向けの事業にも注力していきたい」と語る関氏に、あらためてDXへの想いを聞いた。

「事業の形を変えながらDX化を進めていったので、今の形になるまで3年ほどかかりました。しかし、DXは期間を決めて取り組むのではなく、事業計画に付随するものだと思います。自分たちがどこを目指し、その実現のために何が必要なのか。それを定義することからDXは始まります」。

※商品の特性上、内容は商品ごとに異なります。

アドバイス

デジタルツールは決して難しいものではありません。難しいと思ったものは、自分にとって必要ではないものだと思います。「これだったら便利かも」と思えるものを選んで、自分自身で試してから導入してください。導入したのに使えないというのが一番マズい。まず自分が使いやすいと思えるかどうか。経営者自身がラクになるものを導入すればいいと思いますよ。

| 企業情報 | |

|---|---|

| 企業名 | 株式会社Tokyo Bento Labo |

| 本社 | 東京都江戸川区篠崎町7-11-1-1F |

| 代表者 | 代表取締役 関 克紀 |

| 設立 | 2020年12月 |

| 資本金 | 3,000,000円 |

| 従業員数 | 6名 |

| URL |

・HP:https://www.tokyobentolabo.com/ ・instagram:https://www.instagram.com/ippinshokudo |

株式会社Tokyo Bento Labo 関 克紀 氏 登壇

令和7年度 第1回 中小企業DX応援隊セミナー

「超アナログな製造工場をDX!

社員の誰もが使いやすい

ツールの導入で、計画的な製造販売を実現!」

▼講演動画はこちら!